爱,无处可躲

口述/许恺立(Kiley Hsu)

采访/林敏雯

▲许恺立童年时,与父亲许宗实相处还好。为何后来两人常起冲突?父子关系还能复和吗?(插画:苏雪峰)

我坐下、起来

我是在人群里长大的。

出生后不久,爸开始牧会。印象中,不是有人来家里,就是我们到别人家,参加各式各样聚会。我不缺玩伴,教会里孩子很多,每隔一年也会和表兄弟在家族团聚时见面。

幼年和爸妈、哥哥的关系都挺好。爸很忙,难得抽空带我去钓鱼,还拿着笔记本准备讲道。能去钓鱼就很满足了,至于他是否“陪”我钓鱼,我们能否有段“精心时光”,老实说,当时并不太在意。

爸满严厉的,这我能理解,他们那一代人接受的就是这种教养方式。遇到我这倔强的孩子,父子俩冲突时起。

三、四岁时,爸规定要把蔬菜吃了才能离开饭桌。记得有一天我怎么也不肯吃,坐在那儿耗了很久。好不容易把菜放进嘴里,却硬是不肯嚼、不肯吞,又过了几小时,直到他放弃。

我还有个毛病,就是对大人所说的“不该做的事”超有兴趣。小时候看到电视上有人抽烟,会一直想那是什么感觉,会一直问为什么不能做,做了到底又会有什么后果。问归问,我并不理会他们给的答案,不管能做不能做,先做再说。

大概是七、八岁吧!一次爸妈必须参加聚会,把我托给一个朋友。我很不喜欢那家的小孩,不情愿待在那里,还跟那个孩子起了争执。怀着满腔怒火,没告诉哪个大人就自己走回家去,我以为我认得回家的路。

可能是低估了回家的路程,或高估了自己走路的速度,总之,过了好长一段时间才进社区。没想到还差几个路口,远远看见警车停在我家车道上。推开大门,只见妈哭得好伤心,爸一脸凝重。这下可糟了。

处罚是躲不掉的,我也不觉得不公平,只不过这不是我第一次自作聪明,也不是最后一次。爸或许想,我受了惩罚就该学了乖。只不过在这一次又一次触犯大人所说“不许做”的底线中,而爸一次又一次想方设法改变我,我们的关系就一点一点冷淡了。

我的意念

我很好胜,越是没人做的事越要做,无论做什么都要出类拔萃;我是学校篮球场上、田径赛中惟一顶尖的亚裔选手。课业杰出,喜欢交友,跟谁都处得来。而在公立学校里,各种背景的学生都有,要从这些朋友中学到不该做的事、得到不该有的东西,其实不难。在好奇心驱使下,我选择踏上不该走的路。

香烟、烈酒、毒品件件都来,大麻、海洛因、古柯碱样样都尝。心知肚明这是条毁灭之路,是没有意义的生活方式,却想再多试一点。爸可能看出点端倪,每次他要问什么,总觉得他想揭我的底,便越是反抗,越要闪躲。后来干脆刻意避开与他碰头。

我怎会不知道这些都是爸不喜欢、不容许的事,怎能不清楚这样做会伤他的心,但我还是不肯放下自己的意念,还要继续硬闯。

教会的朋友对我的情况略知一二,他们从未以批判的口气质问:“你是怎么搞的?”而是诚心诚意坦白表示:“我们实在不知道能做什么,但请让我们知道该如何帮助你。”我感受到弟兄姊妹的爱和鼓励,却不愿回转。我以为手中仍掌控着改变的权力,只要我愿意……

之后一方面对学习失去兴趣,一方面因吸毒损伤记忆力,成绩一落千丈。直到十年级(高一),一次在商店里偷东西被捕,爸妈决定把我转到基督教学校,冀望转换环境可以转变我的态度、行为。

努力撑到十二年级(高三),眼看再几个月就毕业了;成绩回升,也申请到新泽西州著名的若歌大学(Rutgers University)。只不过行为没有多大改变,仍旧沾染毒品。

那次毕业旅行到多明尼加共和国(Dominican Republic),晚上和朋友们偷溜出去狂欢,喝个烂醉。可惜被发现了。

夜里两点,导护老师揪出我们几个,当晚安排我们搭下一班飞机回新泽西。我不仅被赶回家,还被踢出校门。

爸到机场接我。回家路上我费尽唇舌,说本来没打算玩那么疯,也没喝那么醉……他一句话也没说,默默开着车。到家了,看见妈坐在沙发上流泪,爸仍是一脸凝重。

他说清理了我的房间,发现吸毒用品。直截了当的几句话,没有怒气却饱含伤痛。这些年来我定意做爸妈不允许的事,换来的就是这样的结局?我坚持与他们对立,难道就为了看到他们如此消沉的表情?顿时,我醒悟─

玩完了。我赢了。那接下来呢?

飞到海极

那晚,爸妈和我有了一番长谈。他们不觉得就这么让我上大学会是好事,力劝我参加加拿大颂泉事工机构(Singing Waters Ministries)主办的青年领袖训练(Young Leaders in Training),为期一年。起初我极不愿意,满腔怨怼,心想等回到大学,朋友们都上二年级了,还得跟一群完全不认识的萝卜头从大一新鲜人混起。

其实反抗只是为了进行另一场权力斗争,那是我的习惯,也是我的立场。不过这次没有反抗得太厉害。再清楚不过,这就是所要承受的后果,任何挣扎都没用。

参加训练的年轻人来自世界各地,有德国、英国、澳大利亚等。十个人当中,九个自愿,只有一个是被“送”来的,你想那人是谁?我们住在退修会营地,每天被赋予不同任务,好比吸尘、洗碗、砍柴等工作来维持营地运作。这些同伴很有意思,我也在那里学会单板滑雪,爸的好友蔡宽颂牧师(Rev. Steve Chua)成为我的导师。

这应该是我洗心革面的机会,也是爸妈送我来的期待。然而在那荒芜、偏僻的北国乡间,我还是未能回头,还找得到毒品。

那天利用空档独自出去滑雪,恰巧遇到路旁两个青少年在吸大麻。走近寻问货源,他们把正在吸和还没吸的烟草一股脑儿塞给我,就走了。我一试,就知道这里面加了东西,加了什么不知道,只知道劲头十足。

吸完那一管,开始滑雪就不对劲,和过去high的感觉非常不一样。手脚不听使唤、脑袋无法运作,翻来覆去只有一个念头:被发现了怎么办?我会被“送”走,我完蛋了。

不知过了多久,一位英国女孩出来找我,提醒我该去厨房帮忙了。我捧起一把雪来吃,想让自己清醒过来。她马上看出真正的状况,便要我直接回宿舍睡一觉,说会帮忙请病假,代替我工作。

隔天回到厨房洗碗,使尽所有力气佯装什么事都没有。蔡牧师过来和我说话,我强颜欢笑,其实脑子里浑沌朦胧,而他竟然没有当场揭穿。

于是我继续留下来。

这次经验粉粹了我心里的高墙。我知道自己根本不是“侥幸过关”,而那位英国女孩和蔡牧师所做的,让我真正明白什么叫恩典。

往哪里躲避

这个事件后,我清醒许多,不仅是神智上,也是心灵里。其实,在毒品上瘾的那些年里,每次身体飘飘欲仙,脑筋却再清楚不过。好像有另一个我抽离现场,看见自己的躯体与朋友们一起。这时会听见他的声音呼唤我的名字,问我:“这就是你要的生活?你要的生命?”

这绝非毒品带来的幻觉,因为幻觉会变动、会消失,而这个声音不曾改变、一直存在。这个声音熟悉、亲近,是我认识多年了的。

虽说在牧师家庭中长大,对神,我总是敬而远之。我明白救恩是怎么回事,可不确定像我这样的人能否得救。每当讲坛发出决志呼召,为了保险起见,我总是举手回应。感觉神是近的,祷告却有口无心;明知神不喜欢我选择做的事,但不愿多想。

如同回避爸,我也企图回避神。一次又一次用毒品隐蔽自己,然而无论吸食后多high,神在那里;无论醒来后多low,神也在那里。

那天在加拿大雪地里,身体不听使唤,心里充满惊惶,脑袋围绕同一个念头转──完了,完了……从灵里最深处,我发出SOS的呼求:“只要你肯救我这一次,我从此不再碰毒品了。”

他真的伸手拉我一把。英国女孩出来找到我,使我平安回到营地。

我也真的从此远避毒品,之后竟然没有出现任何戒瘾的后遗症,据我所知,这是很不寻常的现象。也因为训练营里伙伴和导师的恩慈,我得以留下,完成那一年的课程。期间蔡牧师常与我深谈、为我祷告,我也经历圣灵充满。

我好像拿到一张新的生命契约,再次出发,开始另一篇章。

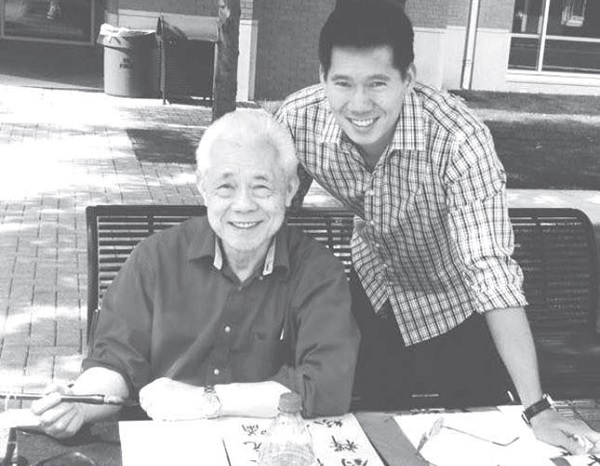

▲现在恺立与父亲许宗实的关系,是融洽的、放松的。(照片提供:许恺立)

引导前路

再回到家中时,青春期的暴戾之气似乎磨尽了,不再看什么都不顺眼,不会存心与爸妈作对。让我惊喜的是,爸也改变了。不唠叨、不说教、不紧迫钉人。不再需要躲开他,和他在一起时不再需要随时保持戒备,以防他“突击”、“逼供”。我们双方都努力重建信任、重建关系。

我对有关神的事也越来越感兴趣。从读属灵书籍、听讲道,知道越多神的属性和真理,便想了解更多、更深。越认识神,越能够坦然见他。

现在和爸的关系是融洽的,放松的。我们还是很不一样,却能接纳对方的不一样,也学会彼此欣赏、珍重。我们不再一起钓鱼,倒是一起散步,一起坐在餐桌旁讨论神学。他用我的画当作新书封面,对教会的事也徵询我的看法;我遇事寻问他的建议,看重他的意见,也信任他的判断。

谢谢爸,不管我犯错多少回,过失多严重,他从未放弃,也一直为我祷告。路加福音里那个伫守等候浪子归家的父亲,正是他的写照。

这就是我的故事,是许家的经历;也可能是你的故事,是许许多多家庭的经历。

然而我看到希望,因为神正是那位期盼、等待浪子归家的父亲。他不离不弃,使我能在多年跌宕后回转;他的爱无处可躲,也无需再躲。

绕了漫长曲折的路,我回家了。可放心的是,往后我能全然信赖他的引导,因为他是造我的主,是爱我的天父。

记者小档案

记者小档案