「誠」,在今天還有市場嗎?

文/殷穎

儒家要以「誠」作為「臻於至善」的原動力。

然而,若「誠」真能成為人類提升道德之力量,何以中國歷代諸朝的社會道德卻每下愈況?

誠信,最簡單的標準?

在一般人的認知中,總以為「撒個小謊」沒什麼大不了。人難免會非常順口、或不假思索地,編出「一堆謊言」。耶穌說:「你們的話,是就說是,不是就說不是;若再多說,就是出於那惡者。」(馬太福音5:37)此話易懂,卻乏人在意,尤其是最後一句,未免言重;這段訓誨根本不被當作一回事。

人類說謊的伎倆代有「長進」:由選擇性的說謊,到全面性的說謊;由個人的說謊,到集體的說謊。由當初說了謊會臉紅(良心發現),到今日說謊時面不改色;由組織性的說謊,到整體國家的說謊,進而建構了說謊的各種機制。當今之世,人已將固有道德徹底顛覆,甚至以說謊作為「新道德」,不說謊反成了「非道德」;劣幣驅逐良幣,成就了今日的「謊言盛世」,將全人類都圈入了謊言的歷史共業之中!

聖經最後一卷書〈啟示錄〉,講到人最後的悲慘結局:「惟有膽怯的,不信的,可憎的,殺人的,淫亂的,行邪術的,拜偶像的,和一切說謊話的,他們的分就在燒著硫磺的火湖裡;這是第二次的死。」(啟示錄21:8)讓人讀了不免大吃一驚。原本眾人一致認為無傷大雅的「微罪」─撒謊, 竟成了重罪,且集諸罪之大成,足以使人滅亡─在硫磺火湖中,永死不得超生。撒一個謊,真會如此嚴重嗎?

人類歷史究竟有多少謊言?

中國有兩本著名的史書,一為孔子編著的《春秋》,據《魯史》而作成,前後歷十二公,計兩百四十二年。因當時世道衰微,邪說暴行又多,臣弒君,子弒父,故孔子懼而作之。這是一部評論最高統治者的史書,因具春秋大義,至少應沒有虛言。另一部為漢太史公司馬遷所著的《史記》,共一百三十篇,亦為秉筆直書的史實巨構。司馬遷雖為史官,但風格卓立,取材嚴謹,不受統治勢力之影響。《春秋》與《史記》,為中國史書中兩部不可多得的真實典籍。

然而歷代君王在位時,都盡己所能影響史官,隱惡揚善,歪曲真相,造成史書的不實。只有當朝代更易之後,歷史的真相才有機會得見天日,但有許多青史早已成灰燼,真相便永遠消失了。所以到底歷史中(包括正史與稗官野史)有多少真相,又有多少謊言,實難評斷。

許多當代的主政者,由於種種恩怨情仇尚未了結,多半連上一代的歷史都不放過,想方設法造假改寫。甚至連可為佐證的照片也更換易位,以符合統治者的政治需求,只有隔了一代的歷史才不會去干涉。如此一來,經過許多世代的篡改,還能再找到歷史的真相嗎?除非與許多不同來源的史料交叉比對,否則很難辦明真偽。原來,人以為的「小罪」,卻因常犯、累犯、易犯、共犯,演變為歷史悠久的罪,到頭來,成了萬惡不赦的「大罪」!

▲《春秋》與《史記》,為中國史書中兩部不可多得的真實典籍。然而,歷史中因政治干預以訛傳訛的困境仍是無法避免。

人對「誠」的矛盾取向

其實人還是十分傾向誠信的;儘管在必要或非必要時,人都會撒謊,但內心總期盼別人對自己誠實。一旦發覺別人說了謊,被人欺騙了,你便會忿怒地大聲指責對方:「你撒謊!」理直氣壯,絕不會想到自己也曾撒謊騙過別人。

人們說謊,有時是「環境所逼,迫不得已」,如亞伯拉罕向法老王謊稱妻子撒萊為妹子,藉以避禍(參考創世記12:10-20)。但多半的撒謊都是出於惡意:有位國家領袖公開撒謊百餘次,這些瞞天大謊後來雖被揭穿,他卻洋洋得意,反以自己說謊是「應該」的;另一位「總統」素以說謊著稱,卻要標榜「真誠」,世人引為笑柄。

按世上法庭,均要求受審者誠實,且要求出庭者宣誓必說真話,但法庭也是謊言漫天飛的地方。無論是原告、被告或證人,都要先考慮其發言是否對自己有利,而將誠實放在一邊。除非鐵證如山,無法掩瞞,才會供出實情。

而執業律師更多淪為「職業說謊者」,無視於委託人真偽對錯,都要用盡各種方法,找出相關法律條文,以有利委託者的立場來辯護,絕對不會先考慮公正與否。有時一個案例宣判的結果,多數人認為不公,但因找不到證據,明知被告或證人之證詞不實,也無可奈何。當法官要犯人「從實招來」,有多少犯人能全盤托出?恐怕只有在末日的白色大寶座前,人的過犯無可遁形之時,才能誠實招供吧!

坦白,是對別人從嚴要求,而要求者本身,偏偏是最大的謊言者。世上的誠信既已蕩然無存,人們在爾虞我詐之際,不如乾脆讓「誠信」由字典裡消失,豈不省事?

不行。因為當人一面撒謊時,一面卻十分「期待誠信」,總盼望別人能誠實對待自己。世上最大的謊言集團─政府,最希望百姓都以誠實相待,想盡 一切方法,使人民效忠。

是的,「誠」在今天仍然有它的市場,而且這個市場還十分看俏,正如無神論者拼命反宗教,但其內心深處卻最需要宗教一樣。

儒家以誠為本

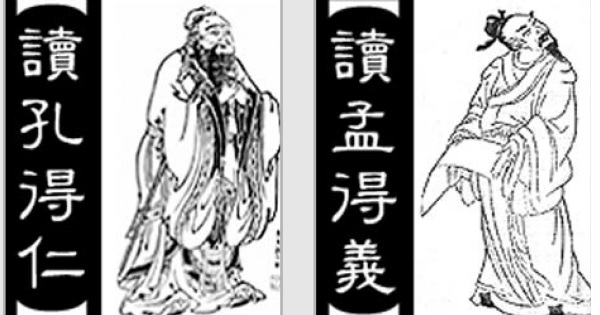

中國儒家治學,講求學究天人,變通古今。但所謂天人者,並不及於宇宙之第一因,也未達到宗教的層次,僅固守於人性的部分。孔子治學態度嚴謹,不欲以不知為知,所以他對神明避而罕言,僅表示「至誠如神」(《中庸》24章)。孟子對神祇的認知也略同,所謂「聖而不可知之謂神」。

故儒家僅集中求知於人性的部份,對天對神,心存嚮往,但敬而遠之。如《易經》所謂:「神以知來,智以藏往。」認為神明為未知之智,只能保持崇敬的距離,存而不論,而對已知且有心得的人文、哲學部份,盡力經營。這情形與保羅遊歷雅典時,在壇上所見的「未識之神」(參考使徒行傳17:23),雖時地互異,但情況略同。

「子曰:參乎,吾道一以貫之。」(《論語》里仁)儒家治學,一以貫之,而所謂一者,就是誠。

「天下之達道五,所以行之者三:曰君臣也、父子也、夫婦也、昆弟也、朋友之交也。五者天下之達道也。知、仁、勇者,天下之達德也。所以行之者一也。」(《中庸》20章)這個「一」就是誠。

「凡為天下國家有九經,所以行之者一也。」(《中庸》20章)這個「一」也是誠。

以上所提到的「一」均指「誠」而言。「誠」為儒家之中心思想與核心價值。孔孟哲學既以人為主體,以政治倫理之道德為其研究之範疇,由萬殊歸為一本,如老子之言:「為學日益,為道日損。」儒家將「道」歸納為「五達道」,將「德」歸納為「三達德」,最後都總括為一個「誠」字,即所謂「所以行之者一也」。

儒家的道德哲學,雖以人為主要的對象與範疇,但仍以天道為無上之嚮往。故曰:「誠者,天之道也,誠之者,人之道也。」(《孟子》離婁上)

按儒家之「誠之者,擇善而固執之者也」(《中庸》20章),意謂人要達到真誠,必須選擇至善,篤信力行,此思維十分正確,然而天下之至善,只有一位(參考馬太福音19:17),即神。但儒家捨信仰而就人性,故其發展便囿於「自明誠,謂之性,自誠明,謂之教」(《中庸》21章)。孔學捨棄對神之追求,俯就於人性之教化,因而走上一條自我限制的道路,自是意料中事。

儒家在追求天道的過程中,能發現人類最高的道德極致為「誠」,而人的困境為「非誠」,這思維應屬神賦予人的一般啟示中最高的境界。可惜未能得到神的特別啟示,自然無法獲得救恩,只能在泯滅了神最初賦予人的形象中,以僅餘的良知從事對真理的探索,在人性中發掘、尋覓「誠」的蹤跡了。

儒家在探究「誠」的過程中,將人的理性發揮到極致,有所謂「已知之理而益窮之,以求至乎其極。至於用力之久,而一旦豁然貫通焉,則眾物之表裡精粗無不到,而吾心之全體大用,無不明矣。」(朱子語)所謂「以求至乎其極」,即謂盡性,而盡性即出於至誠。由這種「豁然貫通」的明而達於誠,交互影響,於是「誠則明矣,明則誠矣」(《中庸》21章)。

儒家講「誠」,已為時數千年,難道這「誠」過時了嗎?沒有過時。因為「誠」,正是今天人們心中一個最重大的、極待解決的難題。

▲孔學捨棄對神之追求,俯就於人性之教化,因而走上一條自我限制的道路,自是意料中事。

製造謊言的總代表

基督將世上一切謊言的始作佣者,直指為撒但魔鬼,自從人類的始祖第一次失足,便因心虛立刻講出了謊言。

「你們是出於你們的父魔鬼,你們父的私慾,你們偏要行。牠從起初是殺人的,不守真理,因牠心裡沒有真理。牠說謊是出於自己,因牠本來是說謊的,也是說謊之人的父。」(約翰福音8:44)

謊言可說是眾罪之源,是啟動罪惡的基因。由起初的亞當以降,人類便開始了說謊的歷史,此種罪惡在人類歷史中遞增與累進,以超幾何級數迅速增加。

一個嬰兒出生後,縱使將他安置在一個沒有罪惡污染的地方養育,但當他成長到有了自我意識之後,即使無人教唆,也會自動撒謊。由此可證撒謊為人類原罪的根苗。人要靠自己的修為來匡正,根本無此可能。禪宗所悟出的偈語:「菩提本非樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃?」境界雖高,但應是指人在犯罪以前的情境。

人犯罪後,整個靈魂與人格都遭污染了。人既生於虛謊中,惹不惹,都是塵埃。但儒家思想卻能溯及人受造時的原型,發覺人乃因失去了「誠」,才陷於困境。儒家能有這樣的反省與覺悟,是一個重大的發現。但由「格物、致知」而至「誠意、正心」,卻為一條行不通的道路⋯⋯

基督將「誠」還給世人

近代日本電影大師黑澤明,曾製作一部經典影片《羅生門》。影片的主題指出:一件事實經由多人不同角度的觀察,會產生完全不同的結論,最後讓人真假莫辨,是非不明,故「羅生門」一語成典。每天在人類社會中,上演著各種版本的「羅生門」。其實,真理只有一個,不容混淆。但這樣簡單的道理,人卻做不到,且永難達成。

末後的亞當道成肉身,被釘死在十字架上犧牲,便是要拯救人類,回復到當初神創造人的原型:即「本來無一物(無虛謊)」的狀態。

縱觀耶穌基督一生,都在與謊言對抗。而當時猶太教的掌權者,諸如祭司集團、法利賽人與文士等朋黨,以及後來將基督置於死地的大祭司該亞法等,均為說謊者的代表人物。所以基督與這些人物的對抗,正是真理與虛謊者的鬥爭。

最後,當大祭司逮捕了耶穌,將祂解送到掌生殺大權的巡撫彼拉多手裡,要藉羅馬統治者的手,將耶穌送上十字架處死。當彼拉多審訊時,耶穌在答訊中明言:「你說我是王。我為此而生,也為此來到世間,特為給真理作見證;凡屬真理的人,就聽我的話。」(約翰福音18:37下)

這是耶穌基督最後留下的證言,說明祂來到世間的任務,就是要見證真理,要在這個虛謊世界上,重新建立真理的國度。並要以死亡與復活,擊敗這個撒但統治的虛謊世界。讓信奉祂的人,藉十字架所賜下的救贖,再回復到誠實的真理。

耶穌早已宣示:「我就是道路、真理、生命,若不藉著我,沒有人能到父那裡去。」(約翰福音14:6)人必須捨棄這虛謊的世界,才能回到真理的國度。藉著末後的亞當十字架的大能,重新建立起被撒但摧毀的真理。要付上神兒子生命的代價,才能銷抵這個由撒但掌權的虛謊歷史共業,將真正的「誠」還給人類。

這「至誠」,正是中國儒家夢寐以求的至善。儒家及其追隨者虛耗了幾千年的修為,但所嚮往的「誠」卻離人愈來愈遠,像一點遙望的爝火之不可企及。聖經已告訴了我們清楚的答案:人要回復到「誠」,只能藉「信」來完成,靠自己的修為與功德是無用的。主所交代的那句簡單的訓誨:「你們的話,是就說是,不是就說不是」,人在是與不是之間竟擺盪了幾千年⋯⋯

其實,人要回復到「至誠」,並沒有想像中那麼難;只要堅持一個信念,把握一個關鍵,便能回復原來的誠,「所以行之者一也」。但這個「一」,不是「誠」,而是「信」。因為人在犯罪後心中根本沒有「誠」了。人必須先要有「信」,才能達到「誠」。故「所以行之者一也。一者何?」信也。信也者,悔改接受基督為救主也。(參考約翰福音1:12,羅馬書1:17)

▲電影《羅生門》點破了世人活在虛謊中的迷惘:一件事實經由多人不同角度的觀察,會產生完全不同的結論,最後讓人真假莫辨,是非不明。

向國人宣教須重儒家思想

儒家要以「誠」作為「臻於至善」的原動力。由孔孟時代迄今數千年,歷朝各代君主與儒家的追隨者,曾經付出許多努力。然而,若「誠」真能成為人類提升道德之力量,人應早已完成世界大同的理想。但自孔孟以降歷代諸朝,以儒家思想主導的中國社會,道德卻每下愈況。以今日國人道德水平,與許多文明落後地區的民族相比,多瞠乎其後,甚至要「吊車尾」了。何以故?因國人無力可達於「誠」之境界也。

儒家能在道德的嚮往憧憬中,進窺「誠」的境界,實屬難能可貴。以世界各國之道德哲學家言,儒家思維遙遙領先,故有人言「中國人為神之第二選民」。「誠」之思維,雖非直接啟示,但在一般啟示中,亦應為較特殊的啟示。但真要達到「誠」,卻非人力可及,非基督之十架救贖不可。

儒家將其嚮往求索之理想,凝聚成一個「誠」字,並投射其不可知之理想以為神祇;以「誠」為宇宙間一切形成運作之「動能」(見陳立夫著《四書道貫》251頁),是一種道德哲學的移情作用。儒家以「格、致、誠、正與修身」為途徑,力求達於「誠」。數千年以還,儒家所推動的道德方向雖然正確,但卒無所成。其原因無他,具有原罪的人,自己沒有力量可以登上「誠」的高峰。壯士本不能自舉,只有耶穌基督道成肉身,在十字架上為人代死,償還人的原罪與本罪,人才能回復到神創造人時之誠的原貌。

今為國人宣教的盛世,各教會均以向國外宣教為時尚。但在差傳之餘別忘了:世上最多的是中國人,仍有十餘億人尚在黑暗之中,渴望救恩。而這十餘億等待拯救的靈魂,都具有儒家思想的背景。也許他們從未讀過孔孟的經書,但儒家的「靈魂」仍會不知不覺地湧現。他們會在某種情況下不經意地發覺:自己雖未讀過聖賢書,還是受到儒家傳統根深柢固的影響。

▲國際儒學聯合會於2005年9月28日孔子誕辰前後,以山東曲阜孔廟祭孔為主線,舉辦世界首次全球大祭孔活動,受到國際矚目。然而,儒家「臻於至善」的理想,卻因人的罪性而終究無法達成。

所以,要向中國人傳福音,絕不能忽略儒家的潛在影響力。儒家思想在經過「五四」與「文革」等歷劫之後,近日又再度鮮活起來。國內儒家論壇正在傳播孔孟的思想,學術界出版了新儒學者談《論語》的書,動輒銷售百萬冊,十分火紅。而「孔子學院」也已推向全世界,數十個國家中,設立了近百所儒家的學術機構。孔孟的學術思潮,已成功推向全世界了。當此之際,我們的教會在向國人宣教時,還能繼續忽視儒學的影響力嗎?

作者小檔案

作者小檔案