忽遠忽近之間

《我們與惡的距離》觀後感

文∕滋恩

「世界崩裂,我跌入深淵。黑暗裡,光是一條細細的線。我向上伸手,卻抓了個空。原來,暗與光的距離,比我想像的遙遠。」─《攀爬》‧佚名

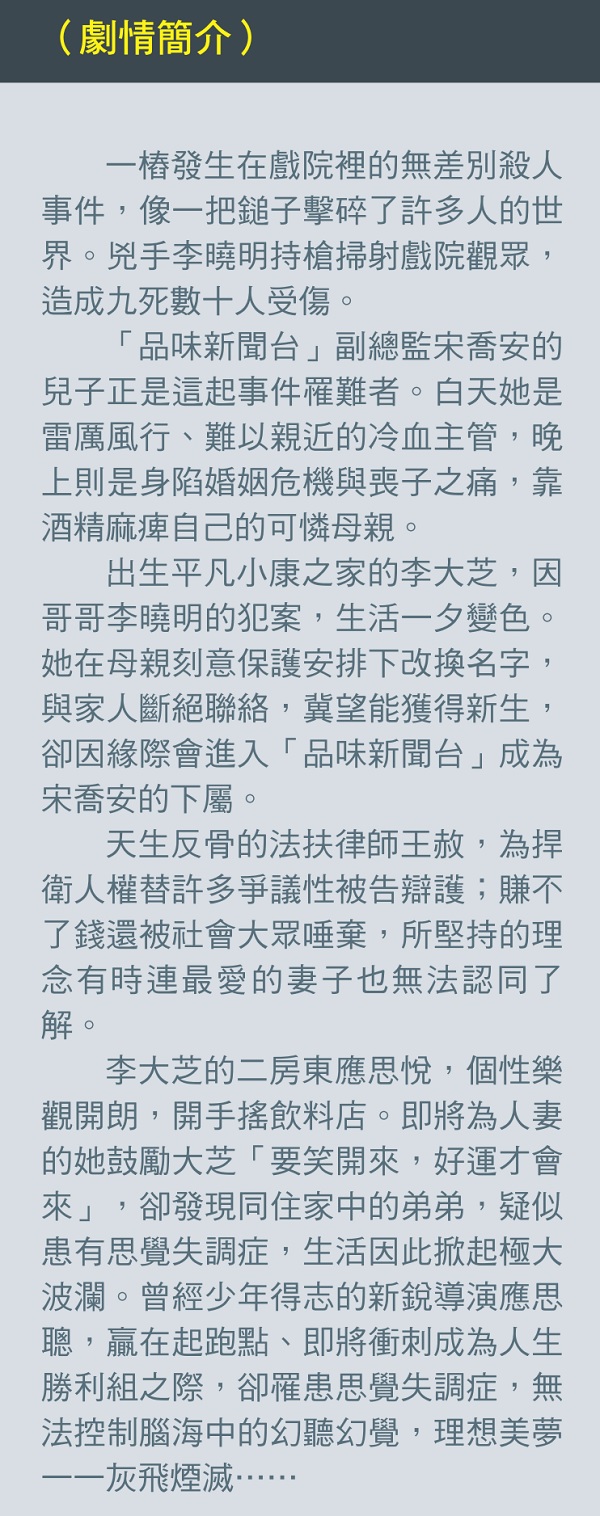

2019年臺灣公共電視出品並首播的《我們與惡的距離》(以下簡稱《與惡》),描述無差別殺人事件(或稱「隨機殺人」)過後,處於不同立場與身分的人們,如何在現實困境中掙扎,努力撥開層層陰霾迷霧,看清彼此與自身的面貌,以期達到救贖與和解的故事。

《與惡》的故事,提供觀眾一個深思的議題:我們與惡的距離,有多遠?當我們試著丈量與惡的距離之際,是站在對立面遙望?還是處在同心圓裡努力與之抽離?

▲眾聲喧嘩的自媒體時代中,彷彿每人都擁有手執石頭的權利與權力。

手中的石頭

劇中每集開頭都以一則新聞報導作為序幕,緊接著拖曳出一連串社群平台對此則新聞的留言迴響,最後紛飛的文字碎片慢慢拼湊出劇名《我們與惡的距離》─無論是所謂的「鍵盤酸民」,還是「網路正義魔人」,在這眾聲喧嘩的自媒體時代中,彷彿每人都擁有手執石頭的權利與權力。

然而,誰有資格拿起石頭?扔擲的動機是甚麼?身心俱創的受害者、失去摯愛的被害者家屬、自卑愧疚的加害者家屬、鐵面無私的執法人員、堅守司法正義的律師、自詡社會良心的媒體工作者……是否任何奉公守法、心存正義的「好人」,就擁有口誅筆伐的條件,能為正義發聲?扔出石頭的剎那,瞄準的目標,是罪人?是他所代表的惡?還是從罪人身上看到自己那隱而未現的惡?

哲學家沙特(Jean-Paul Sartre)曾說:「邪惡不單只是表面上的樣子。」當惡人被法律定罪後,是否代表「邪惡」就被剷除了?若因應罪的終極行動,僅只於扔擲石頭在罪人身上,豈能根除罪的源頭?「你們中間誰是沒有罪的,誰就可以先拿石頭打她。」(約翰福音8:7)面對高喊要求正義的群眾,耶穌的話如利刃劃開了虛偽的表象,露出赤裸裸的真相:沒有人是無罪的─主若察究罪孽,誰能站立得住?

聖潔公義的主,選擇道成肉身來到充滿罪惡的人間。祂並不定我們的罪,反而自己成為替罪的羔羊,流血捨命,贖回本該被石頭打死的我們。雅各書說「憐憫原是向審判誇勝」,惟有主耶穌在十字架上顯現的愛與饒恕,才能使我們不繼續在罪的漩渦中打轉,真正脫離惡的挾制。

‧2019年臺灣公共電視出品的《我們與惡的距離》,描述無差別殺人事件過後,處於不同立場與身分的人們,如何在現實困境中掙扎,以期達到救贖與和解的故事。

自媒體時代的基督徒

現今媒體資訊氾濫,新聞事件如海嘯一波未平一波又起。所謂的重大新聞事件往往只在記憶的海灘停留片刻,就被另一波浪潮席捲而去。「將事隱祕乃神的榮耀,將事察清乃君王的榮耀。」(箴言25:2)如何下工夫深度探索、觀察,從屬靈的角度來剖析事件背後的人性,是基督徒要不斷操練的功課。

媒體呈現事件表象,著重於報導事件本身,卻常忽略了事件核心中的「人」。是怎樣的一個人,會披上墮落的斗篷、戴上邪惡的面具,犯下人神共憤的罪行?有人的地方就有事,人物推動著事件的進行。為強調大眾有「知的權利」,並即時帶來「資訊的更新」,事件裡人的臉孔標準化、形象平面化,甚至個性標籤化─失去人性溫度,只求傳達資訊,是否真能達到新聞訴求的目的與原旨?是否帶給讀者「知」的意義?

當點閱各類充斥網路的新聞資訊時,心中丈量與平衡的標準從何而來?當轉發或按讚,大推必看好文、重要新聞報導時,出發點源自何方?如果耶穌是我個人自媒體平台的總監,每日呈現給祂的簡報,何者為頭條?甚麼值得深入報導?

▲自覺握有終極正義感的王赦律師,為殺人犯奔走努力,卻無法找到惡的癥結並解決其帶來的結果。

劇中飾演為死刑犯極力奔走的律師王赦,入圍金鐘獎的演員吳慷仁,本身並不支持廢死,但為了揣摩詮釋劇中角色並深入其內心世界,他花很多時間與不同立場的人對話,試著去理解他們為甚麼要幫助在大家眼中十惡不赦的人。

在這過程中他發現,無論是反廢死的律師或是相關團體,真正致力堅持的是在「爬梳被資訊媒體忽略簡化、從未深度報導的犯罪者背景,他們希望讓社會重視背後潛藏的問題:可能源自於精神疾病、可能來自家庭的養成,這些所謂的被社會統稱的『加害者』,他們的行為都是有原因的。藉由不斷追尋『為甚麼』,理清這些人的家庭、求學過程等脈絡,他們的重點不在於幫助犯罪者脫罪,而更希望凸顯背後的原由;找到它,拉出來被大家檢視與討論。畢竟這不會是惟一的案例,未來還是可能有其他類似案件發生,因此如何『預防』,或許更需要被重視。」註

在新聞容易取得、訊息頻繁更新的網路時代,人們容易囫圇吞棗地吸收各種資訊,草草吸收後便馬上給出結論─如果一位演員,為了好好扮演他的角色,都能如此下功夫,放下自身的預設立場,和與自己持相反意見的人對話互動,基督徒是否更需有這樣的同理心與對話的意願,願意踏出同溫層,試著去了解「非我族類」的痛苦與掙扎?

▲媒體呈現事件表象,著重於報導事件本身,卻常忽略了事件核心中的「人」。

面對苦難的同理心

劇中的「思覺失調症」患者應思聰,飽受幻覺幻聽之苦,原本大好前程因病崩塌毀壞。他曾流著淚問道:「為甚麼是我?」殺人兇手李曉明的媽媽,也曾無助地問自己:「我每天睡不到兩小時……早想、晚想……到底是哪裡把小孩教壞了……是我們太忙太自私都沒空跟小孩聊天說話,所以會教出這樣變態的殺人魔?」

面對人生的苦難與矛盾,我們或許不會質疑受苦者「是他的父母或是他自己犯了罪」,但會不會因為有聖經的標準答案,有神學的完整理論作基礎,就不覺陷入「輕輕忽忽地醫治我百姓的損傷,說『平安了!平安了!』」的光景?

你我都曾陷在「惡」的泥沼中,是誰助我們拉開了與「惡」的距離?在如此的跨越中,我們所經歷的是憐憫與恩慈?還是定罪與刑罰?

基督徒以真理為基礎來分辨善、惡、是、非。在「分別為聖」的同時,是否也願意仿效耶穌,走進人看為惡的群體,以憐憫和恩慈貼近他們的心?光進入黑暗,不單是為了伸張公義,更是為了驅走黑暗,將在幽暗中的人引到平安的路上。我們是否願意搭起傾聽與對話的橋樑,甚至成為多走一里路的陪伴者?

基督徒與惡的距離,不見得比未信者遙遠。在一個需要不斷與罪惡相爭的世界,《與惡》一劇裡精神科醫師一駿曾說:「這是一個眾生皆有病的社會」,並提到了「病識感」這個專有名詞,就是指精神病患本身不覺得自己有病,因此拒絕就醫或服藥的心理狀況。沒有病識感的患者,不單使自身的病況加重,甚至也可能拖累身邊家人親友。

有病需要就醫,有罪如何處理?我們對罪,有沒有「罪識感」?會不會因為信了耶穌,得到進入永生的門票,就像龜兔賽跑中的驕傲兔子,躺在樹蔭下打盹,而忘了我們在世的日子?或是得像一個堅持到底的馬拉松選手,不鬆懈不偏倚地朝著標竿直跑?如果我們沒有在主裡警醒,穿戴神所賜的全副軍裝,面對罪惡的引誘試探,可能全面繳械而不自覺。

▲對話是往前踏步的開始,也是饒恕心路歷程的起步。圖為劇末宋喬安夫婦與凶手李曉明的父母的談話劇照。

當我們不再屬於世界

《與惡》的導演林君陽及製作人林昱伶在接受媒體訪談時都提到,劇名《我們與惡的距離》的重點在於「我們」,而非「惡」;「我們」,才是本劇的核心。這個世界是由無數個「我」所組成的,「我們」共同描繪建構出這個世界的黑白形色、曲直輪廓─世界的善惡你我或多或少都有分,甚至彼此影響牽制。

基督徒是神所分別為聖的選民,應該站在甚麼樣的位置來看善與惡?從何種角度切入來「入世卻不屬世」?基督徒的「我們」,與世界的「我們」,有重疊的時候嗎?這是一道可以一分為二的界線,還是一條必須不斷拔河的繩索?在面對人性黑暗與生命悲劇時,我們所處的道德或信仰制高點,是否能幫助我們超然以對?

縱使有「罪識感」,若離了主,沒有基督的靈在裡面,我們很可能也會犯下要被扔石頭的罪。人世不似棋盤黑白分明,是非對錯都有自己的位置。「在我裡頭,就是我肉體之中,沒有良善。因為立志為善由得我,只是行出來由不得我。」(參考羅馬書7:18)

劇中的宋喬安,封閉自己,躲避惡所帶給她的傷痛,卻不覺傷害了自己最愛的丈夫和女兒。自覺握有終極正義感的王赦律師,為殺人犯奔走努力,卻無法找到惡的癥結並解決其帶來的結果。若靠著自己,我們與善惡的距離,往往忽近忽遠、若即若離。這個世界裡,惡的陰影勢力無所不在,沒有人能靠自己的力量完全脫離它的挾制。

「愛能遮掩許多的罪」─因著哥哥犯下的惡,不斷躲避掩藏,在夾縫中求生的李大芝,接受應思悅的關懷與接納,學會綻顏歡笑,面對不堪的過去。社工喬平,面對思聰的哭訴:「為甚麼是我?」溫暖回應:「可能因為你比較勇敢吧!」帶給他站起來的力量……

「有一個人改變,過往的互動模式就會變動……很難說會變好或是更糟,但通常會建立新的互動方式。」劇中喬安與昭國的婚姻諮商師曾如此說。能真正將人從黑暗拉向光明的,惟有那雙向世界伸出的釘痕手。但你我都可以成為那將人拉近與光之距離的推手。距離,在同情與定罪之間。距離,在懷恨與饒恕之間。距離,在貼標籤與撕標籤之間。距離,在認罪與赦罪之間。

看似樂觀無敵的應思悅,承認自己也有害怕無助的時候,卻告訴自己仍要「笑開來,好運才會來。」她告訴李大芝,「看得見的東西不用相信,看不見的東西才要相信。」忽遠忽近之間,有時似乎光就在眼前,伸手卻無法捕捉一絲溫暖。有時看似前面無光,卻在絕望處看見有人手持蠟燭照亮了一個角落─身為基督跟隨者的你我,是否看見黑暗的深淵?是否計算過與光的距離?在這當中,是否看見自己的責任?

註:

《我們與惡的距離》創作全見:完整十集劇本&幕後導讀訪談記事,呂蒔媛,公共電視。