【道聽圖說】圖像小說專欄

見證+創造圖像歷史的兩位大師

文╱黃瑞怡

美國20世紀以降,圖像小說的發展有其關鍵時刻及關鍵人物,其中兩位重要推手恰好都是猶太裔:有美國動漫教父美譽的威爾‧艾斯納(Will Eisner, 1917-2005),和將圖像小說首先推進教育和文化圈的亞特‧史畢格曼(Art Spiegelman, 1948-)。

威爾‧艾斯納

艾斯納是全球公認的漫畫藝術大師,他漫漫生平與創作,可說是美國圖像小說發展的縮影。

一戰末期,艾斯納在紐約市布魯克林區出生長大,自幼喜愛塗鴉,青少年時期是學校雜誌、年鑑的主力軍。1930年代末期,年輕的艾斯納碰上了超人漫畫襁褓期,和好友成立工作室,投入這個領域。1940年起發表了十來年的原創《閃靈俠》(The Spirit),風靡全球。與其後的超人、蝙蝠俠、蜘蛛俠相比,閃靈俠這個大難不死的紐約探員更接地氣,也閃爍著猶太式幽默感。艾斯納精煉技巧開拓故事,也將漫畫的手寫文字和全頁(full page splash)藝術發揮到淋漓盡致。

1950到1970年代,退役後的艾斯納將工作室重點轉移到教育性和商業性漫畫,並為軍方畫了大量技術性指南。70年代初,已過半百的他接觸到以史畢格曼為首的實驗漫畫作品,業界老將艾斯納深受啟發,重新思考漫畫這個媒介的另一種可能性。

1978年艾斯納推出《與神的契約》(A Contract with God)這部轉捩作時,為了與當時行銷主流的傳統連載超人漫畫區隔開,將其稱作「圖像小說」(graphic novel)。儘管出版過程一波三折,這部作品終於面世,圖像小說的名稱也算揚起了旗幟,進入出版界和大眾視野。

《與神的契約》是艾斯納技藝成熟後,在內容和主題上突破的企圖心之作。他想要探索:作為圖文相輔的敘事藝術,圖像小說能不能跳脫大眾對漫畫刻板印象─以男孩為主要受眾的公式化超人漫畫─進而呈現嚴肅關懷?

四個短篇故事的地點,都在1930年代大蕭條時期紐約布朗士區虛構的「卓普西大道55號」平價公寓,呈現貧民窟裡猶太裔和其他族裔移民的悲歡。之後也以卓普西大道為背景的《生命力》(A Life Force,中文暫譯,1988)則藉著人與蟑螂的對比,反覆推敲生存的意義:生命除了存活還有甚麼?柴米油鹽和詩與遠方有何聯繫?他這麼說自己:「在紐約市出生長大,在當地生存茁壯,我背負著許多回憶,有的痛苦有的愉快,一直深鎖在我心智的貨倉裡。我像古代水手般很想分享我累積的經驗與觀察。你高興的話,也可以說我是報導生死、心碎與無盡地掙扎求勝⋯⋯或至少求生的圖像見證人。」

1980年代以降,艾斯納陸續創作了十來部主題各異的原創性圖像小說,晚年並將唐吉軻德、白鯨記等經典改編成漫畫。除了一生涉獵各種型態漫畫創作,他還致力於教學及理論研究。1985年的《漫畫與連環畫藝術》(Comics and Sequential Art)和後續作品,是他多年在紐約視覺藝術學校教漫畫創作的心得,依然是無可替代的漫畫理論和應用專書。1988年創立的動漫界最重要獎項「艾斯納獎」以他命名,他對圖像小說的整體性貢獻,至今無人能出其右。

▲艾斯納的超級英雄《閃靈俠》的畫風,與揚起圖像小說旗幟《與神的契約》的主題,都是具突破性的代表作。

亞特‧史畢格曼

史畢格曼的雙親是定居波蘭的猶太人,二戰中進了納粹集中營,大戰結束時家族十之八九凋喪,包括他們的稚齡長子。戰後雙親遷居瑞典,亞特在那裡出生,三歲時移民到美國賓州,九歲搬到紐約市皇后區。

和艾斯納相似,他自幼鍾愛漫畫,高中畢業時,父母鼓勵他前進收入豐厚的牙醫路,他卻選擇一家小型學院讀藝術和哲學。1968年精神不穩輟學,入院治療,出院時迎來噩耗─母親雖然身體逃離了集中營,心靈多年受戰爭幽靈和憂鬱症折磨,終於崩潰自殺。生母死後,父子關係降到冰點,他遠走舊金山,一面濫用藥物麻醉內在痛苦,一面積極參與地下漫畫運動,創作了許多無論畫風或內容都前衛大膽的作品。

1970年代中葉,史畢格曼回到紐約,和法裔妻子合創並編輯前衛漫畫雜誌《Raw》。他也是《紐約客》雜誌特約編輯與漫畫家。安定後他重新和父親聯繫,細問父親前半生經歷,為《鼠族》創作鋪路。

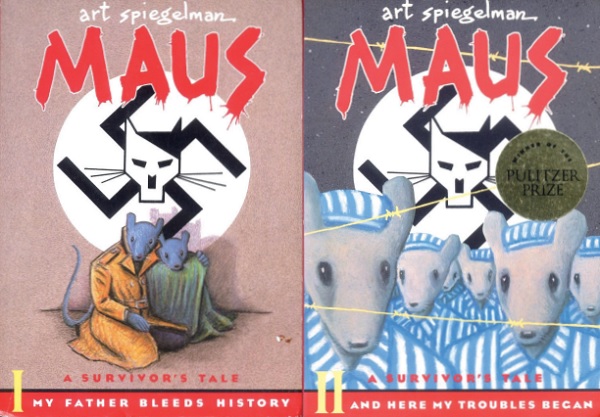

《鼠族》(Maus)

在1980年到1991年先連載後陸續出書的《鼠族》上下冊,出版後爭議不斷,但它是至今惟一獲普立茲獎的圖像小說。30多種語言的譯本,僅在美國就有幾千萬冊銷售天量;許多高中、大學選為文學或歷史課程指定讀物;相關畫作曾在世界各地博物館與藝廊展出。如果說《鼠族》催生了北美學術、教育、藝文界以全新嚴肅角度看長篇圖像紀實文學,絕非過譽。

歷時八年繪寫,史畢格曼誠懇低調地記錄了父親青年時求生奮鬥故事。父母親是二戰歐陸浩劫的見證者,在納粹德國統治波蘭期間,所受非人待遇和從集中營想盡辦法逃生的經歷,動人心魄。

與往事交錯的是當前的故事線─史畢格曼以同樣節制的語氣勾勒現在式─父親慳吝與不近情理,讓身邊人,尤其是繼母和惟一兒子史畢格曼抓狂;生母在史畢格曼成年後自殺悲劇;父子多年的堅冰關係,又如何不可思議地在重訪悲愴回憶裡一點點消融⋯⋯。

從藝術表現而言,《鼠族》最獨特,也是問市時最引起爭論的部分,是作者將猶太人描畫成鼠臉,而(納粹)德國人和波蘭人則畫成貓和豬。以擬人化動物為主角來表現沉重歷史題材的做法,帶來爭議,但震撼力與影響力空前。

《鼠族》裡不同族裔戴著可決定生死命運的動物假面,有趣的是,上冊裡猶太裔看來鼠頭人身,下冊卻有幾幕呈現角色戴著鼠面具。史畢格曼除了勾勒族裔面具以外,也提醒讀者不同文化族裔面貌下共通的人性。因此在《鼠族》這部以大量文獻研究,與第一手訪談支撐起來的深度實驗性作品裡,貓鼠面具遠遠超過卡通片膚淺皮肉,而有多重象徵意義。

藝術家史畢格曼自剖,上冊出版後原本應迅速推出的下冊,時間點上隔了多年,直到他心裡、創作裡為自己戴上假面,才能再走進父親的口述歷史,才能描繪奧斯威辛集中營裡先民慘絕人寰的經歷。而對讀者而言,除去人臉細部特徵,面對動物的臉,也有助閱讀「慘不忍睹」的場景,加深了認同人類共通經驗。

臺裔美籍學者劉文對《鼠族》有中肯評價:

「創作對於亞特,超越了記錄歷史創傷的點滴,而更是如史明前輩所講的:『做一個好的人。』⋯⋯找尋自己存活的價值,在自我的沉痛之外,也能對世上的事物與人們有基本的關懷。

⋯⋯《鼠族》以漫畫呈現的目的,並非為了輕描淡寫大屠殺,反之,這是一個惟有藉由圖像才能表述的故事。不僅體現了種族歧視的極致呈現,更創造了超越時空的奇幻想像空間。也因此,《鼠族》不只是猶太人的歷史,而是任何被壓迫族群的象徵。在貓追逐老鼠的圖像中,我們能夠反思自身的創傷以及做為一個曾經的被壓迫者,也可能成為下一個壓迫他者的族群。」

以老鼠代表猶太人,以貓代表蓋世太保,表面上看來是動物化了民族,簡化了複雜歷史。但在作者高超表達下,反而成了多重意義,多重層次的象徵。戴上動物面具,也讓作者能把這個極其痛苦,又極其私密的故事說下去。《鼠族》不是大歷史大敘述,而是一對父子的家庭故事。史畢格曼創作期間只想要忠實說出父親和自己的故事;他沒有靠這本書翻轉世界的初衷,也沒有期待這本書會有如此龐大又長久的讀者群。讀者代代不息的掌聲,致敬他拉拔了藝術與紀實文學高度。

▲史畢格曼的《鼠族》上下冊出版後爭議不斷,卻是至今惟一獲普立茲獎的圖像小說。

雙壁生輝

同是當代美國甚至世界圖像小說旗手,艾斯納和史畢格曼共通點不在少數:

1. 連結紐約都會與創作

兩位作者都在藝文重鎮紐約市度過大半輩子,主要作品也描繪了都會風情人物。艾斯納晚年進一步將《與神的契約》和《生命力》裡的貧民窟集合公寓作為《卓普西大道》(1995)新書焦點,以切片角度呈現從1870年到1970年的百年城鄉轉變,代代移民背景殊異卻有類似盲點和掙扎。

美國超漫通常以人物或情節推動故事,艾斯納和史畢格曼向讀者證明,圖像小說裡的「場景」也是主要的文學元素。純文字小說必須以文字來敘述場景,圖像小說則能在畫家勾勒下直接呈現,這給了艾斯納和史畢格曼在書裡重現自己居住多年、愛恨交加的城市多種可能。

2. 培育新生代

兩位大師不僅以原創作品將圖像小說提升到嚴肅文學地位,也致力於推展圖像小說「運動」。兩人先後在紐約視覺藝術學校開班授課多年,培育出一批批新生代漫畫家。艾斯納因教學需要寫出的《漫畫與連環畫藝術》經典地位屹立;史畢格曼和妻子編輯出版的先鋒性漫畫雜誌,曾是不少後來卓然成家的創作者最早發表園地。或許因為漫畫多年不登大雅之堂的邊陲地位,反而讓這群孜孜於突破舊偏見限制的創作者,只要有合適領隊與園地,就集結成文人社群,彼此切磋,促使圖像小說在近三十年遍地開花。

3. 體現猶太背景的史觀和神觀

或許和古老猶太民族背景相關,艾斯納和史畢格曼的作品帶著強烈的歷史關懷。同為歐州移民後裔,特別關注移民,尤其是弱勢移民在新國度經歷的諸般艱難。移民母國文化的豐厚遺產,在新國度裡是寶藏還是包袱?故事雖有不同表述,但微觀小歷史與宏觀大歷史的衝撞,確實是他們作品裡常常叩問的主題。

歷史關注之外,兩人部分作品裡還有神學關懷。故事裡的耶和華神並沒有完全缺席,但往往和人物距離遙遠,甚至冷漠。艾斯納《卓普西大道三部曲》更多著墨於主要人物對上帝的質問和怒吼。史畢格曼《鼠族》客觀描繪了猶太信仰在父親那一代的影響力,耶和華是亞伯拉罕、雅各、以撒的神,是父親老史畢格曼的神;到了他這一代,還是亞特‧史畢格曼自己的神嗎?

無疑20世紀中葉以後家庭信仰的斷層,反映在各族裔背景的文學藝術作品裡。但也引人期待,若未來能有更多堅守基督信仰的新生代圖像小說家出現,新作品是否有機會彌補這些斷裂?

4. 突破藝術傳統

艾斯納的代表作從成長背景中熟悉的移民百態出發。他看自己是圖像見證者,畫風寫實,對框架(大小,形狀,有無⋯⋯)掌握推陳出新,也是探索全頁無框藝術效果的先鋒。上乘圖像小說的文圖是有機整體,很難單獨評價,不過許多艾斯納的故事,文字本身抽離出來,仍是精彩的故事─既有福克納、海明威那般的冷凝寫實風格,又有歐亨利短篇故事的溫暖核心。精煉文字與能點燃情緒的影像互為調節,這是艾斯納作品的獨特魅力。

史畢格曼在《鼠族》裡收斂起青年期前衛作品的重拳出擊,畫風轉為內斂節制,動物面目代替人臉,表面上將沉重的二戰種族清洗主題輕鬆化解。可是一頁頁讀下去,故事吸引力越來越強大,角色複雜度越來越顯露,闔上書依然餘音繞樑。他勇敢深掘與父親磕磕碰碰的互動,對猶太族裔血淚史的掙扎,對藝術究竟能還原多少上一代故事的懷疑和努力⋯⋯。《鼠族》不僅是兩代回憶繪寫,也前所未有地用圖文打造通往人性深處的橋樑。

艾斯納和史畢格曼都有歷史說書人的使命感和企圖心:不畫出這些故事,艾斯納成長點滴,史畢格曼父母集中營血淚,都將湮滅。從不同角度出發,他們關注了個人、家族、社區的歷史;繪寫的一部部經典作品,又推動了圖像小說的歷史發展。如果艾斯納和史畢格曼雙雙缺席,我們可以肯定地說,美國甚至世界的圖像小說,不會是今日百花齊放的景象。

黃瑞怡,臺灣大學圖書館學學士,美國俄亥俄州大學語文教育博士,專攻兒童青少年文學。多年在南加公私立中小學任職,現任優曦基督教學校國際學生部主任,創世紀文字培訓書苑資深同工及教師。文章散見臺灣,北美基督教刊物。近八年為臺灣《校園》雜誌「尷尬少年遊」及「惡水築書橋」兩個專欄作者。曾參與遠東廣播公司童話系列講座。跟隨自家兩個愛閱讀的大孩子繼續拓展閱讀視野。

黃瑞怡,臺灣大學圖書館學學士,美國俄亥俄州大學語文教育博士,專攻兒童青少年文學。多年在南加公私立中小學任職,現任優曦基督教學校國際學生部主任,創世紀文字培訓書苑資深同工及教師。文章散見臺灣,北美基督教刊物。近八年為臺灣《校園》雜誌「尷尬少年遊」及「惡水築書橋」兩個專欄作者。曾參與遠東廣播公司童話系列講座。跟隨自家兩個愛閱讀的大孩子繼續拓展閱讀視野。